相続放棄の概要と注意点

【1】口頭や遺産分割協議書で相続放棄しても債権者の追及から逃れることはできません

【2】故人の死後3カ月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」を選択する必要があります

【3】「限定承認」と「債権放棄」は難易度が高く判断するまでの期間が短いので専門家へ

相続放棄が増えている背景

2000年代以降、地方経済の低迷による売れない空き家(いわゆる負動産)が増加し始め、また、核家族化と少子高齢化の進行により故人と交流がなかった遠い親戚が相続人となることなどの理由により、相続放棄を選ぶケースが急速に増えてます。

裁判所の司法統計によると、1989年に43,626件だった相続放棄件数が30年後の2018年にはその5倍、215,320件に増加しています。

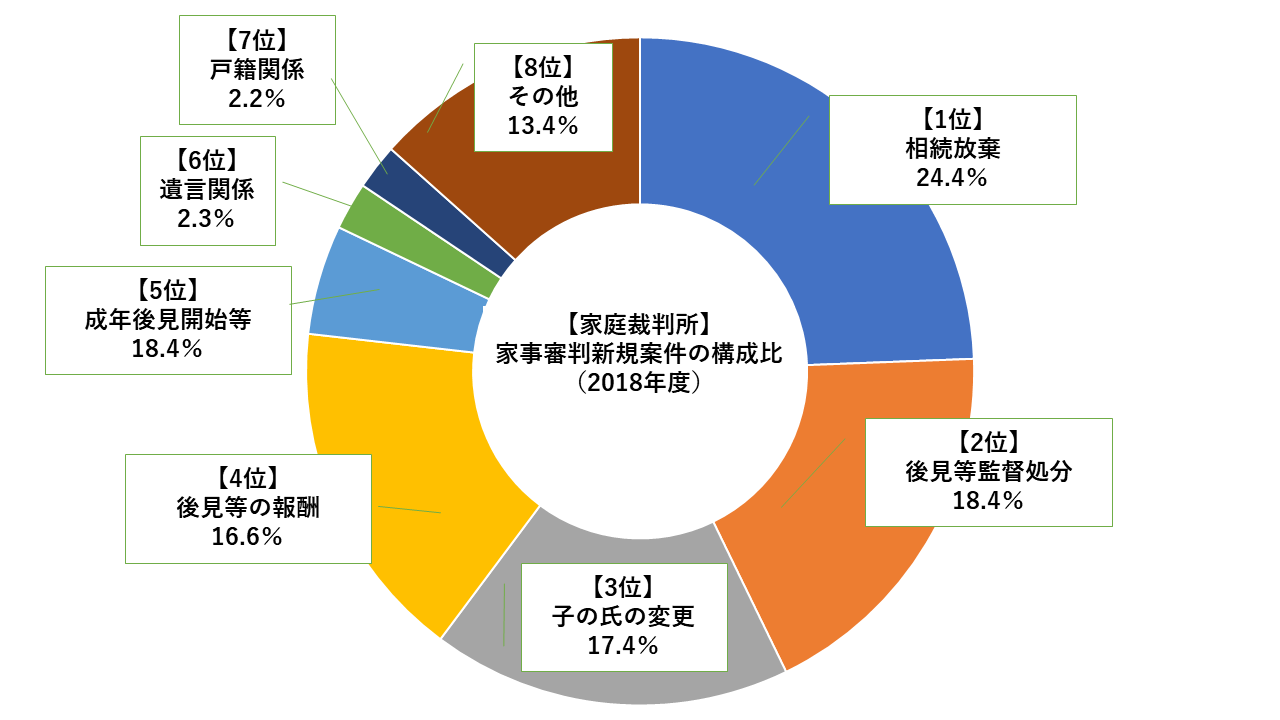

また、相続放棄は2018年度の家庭裁判所の家事審判(家族や親族に関する法律問題)の新規受付件数の第1位となってます。さらに後見人や遺言などを含めた相続全体の件数割合は62%に達します。

相続放棄の検討が必要な方

相続放棄は以下のケースで検討が必要になります。

1)故人の資産状況が債務超過の場合、またはその疑いがある場合

2)何らかの理由で相続したくない場合

相続放棄はほとんどが1)のケースと考えられます。

サラリーマン家庭で故人が債務超過になるのは希なケースです。なぜなら人生で一番大きな借金となる住宅ローンは年齢的に弁財済みとなっているか、団信保険により弁済されることがほとんどだからです。

それでは2)はどのようなケースでしょうか。

故人が債務超過でないのに相続放棄を希望するにはそれなりの理由があります。

・争族に巻き込まれたくない

・遺産が僅少で相続にかかる手間やコストとのバランスが合わない

・遺産が僅少で相続人同士が不仲な場合

・事業承継のケースで特定の相続人にすべて承継させたい場合など

相続放棄の申請と却下

1)相続放棄の申請先

故人の最後の住所を管轄する家庭裁判所になります。

2)相続放棄の要件

・相続財産の処分をしないこと

・死亡を知った日から3ヶ月以内に申請すること

3)相続放棄が却下されるケース

裁判所の司法統計によると相続放棄の申請は、ほとんど却下されることはありません。

しかしながら相続放棄の手続き前に、相続財産の一部でも処分すると相続放棄が却下されるだけでなく、相続(単純承認)したものとみなされる可能性があることは注意が必要です。

相続放棄における注意点

1)相続放棄により借金を親戚に押し付けることに

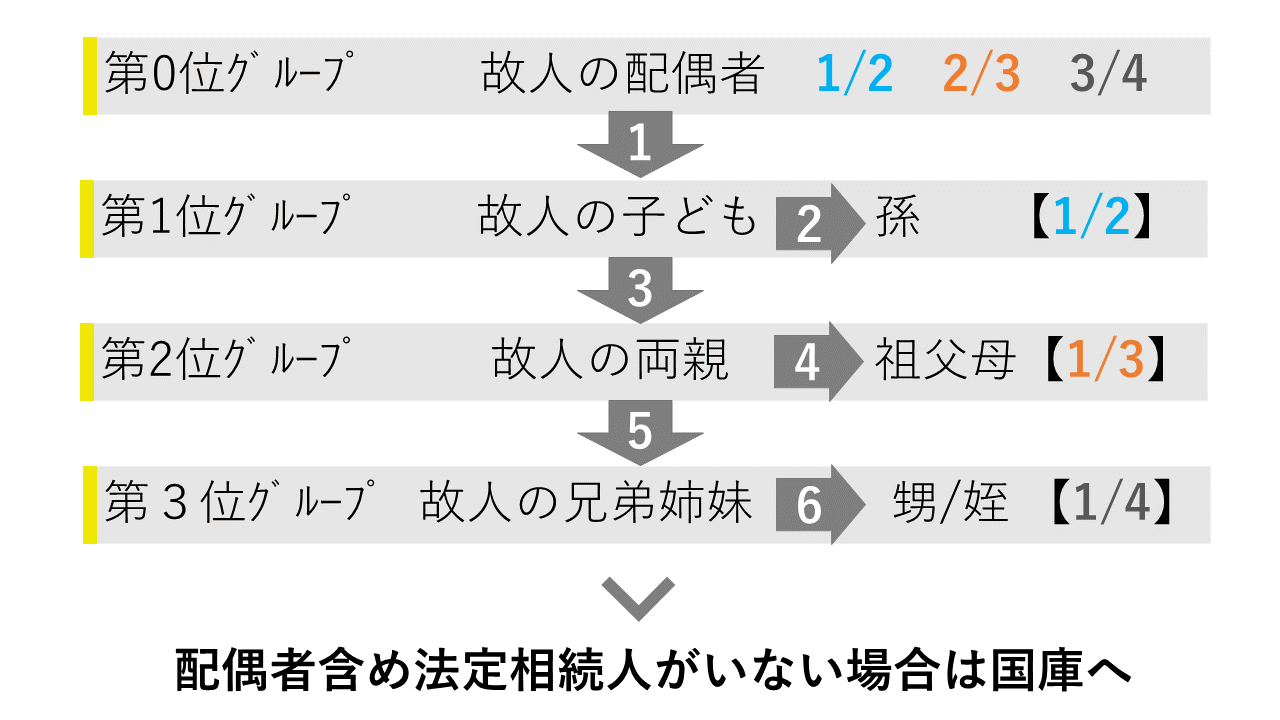

同順位の相続人全員が相続放棄すると、相続に関する一切の権利義務は次の順位の相続人へ回っていきます。

親戚一同、全員が相続に関わりたくないのであれば、第一位グループから第三位グループまでの全ての相続人が相続放棄をする必要があります。

2)内輪の取り決め「遺産分割協議書」の効力は限定的

遺産分割協議は相続人間の話し合いだけで作成する、いわば身内の合意書です。

そのため、遺産分割協議書に相続放棄すると明記、あるいは何も相続しない体裁にしても、故人の借金の債権者に対しては効力がありません。

債権者からの追及を逃れるためには裁判所の公的な効力を有する「相続放棄の手続」きをする必要があります。

3)事前に「相続しない旨」を宣言した場合の効力

相続人間で「自分は相続放棄した。」という意思表明を口頭ですることがみられますが、これは相続人間の資産配分に影響を与えるだけで、債権者の追及から逃れることはできません。

自分は相続放棄したと思い込み遺産分割協議にも参加しないとなると、有効な遺産分割協議書が完成しないので相続手続きが進まなくなってしまいます。

事前に相続しないことを宣言しただけで遺産分割協議に参加しないことは迷惑な行為になるとの認識が必要です。

4)相続放棄の届出期限に注意

相続人は故人の死亡を知ってから3ヶ月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを決めなければいけません。

3ヶ月の期間内に特段の手続きを取らなかった場合は、単純承認として相続したと自動的にみなされます。

単純承認は資産負債含めて相続することなるため、債務超過の場合、相続人は借金を負うことになるので、注意が必要です。

5)限定承認の活用

限定承認は、資産と負債を精算して資産が残った場合だけ相続することができるという、相続人にとって好都合な制度です。

相続放棄後に資産が上回ることが判明したとすると相続人は大きな後悔をすることになります。故人が債務超過か否か不明の場合の救済措置として、海外の制度に倣い用意されたのが限定承認という制度です。

ところが限定承認は、債権者とのやり取りや資産の処分など煩雑な手間がかかるためほとんど利用されてません。

限定承認を考えている方は、この分野に通じている司法書士や弁護士に相談した方がよいでしょう。